La vigilance / distraction

L’usage du téléphone au volant est particulièrement répandu, et pourtant il multiplie par trois le risque d’accident. Quels sont les risques sur la conduite, pour vous et pour les autres ? La Sécurité routière vous informe sur les dangers de l’utilisation du téléphone au volant.

Le téléphone au volant, quels sont les risques ?

De multiples conséquences sur la conduite

L'usage du téléphone au volant a de multiples conséquences sur la conduite et la sécurité des automobilistes. Aucune d'entre elles n'est à sous-estimer :

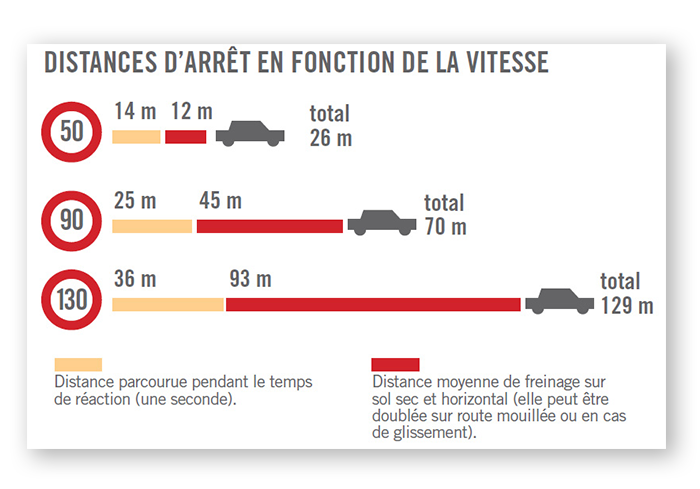

- Augmentation du temps de réaction ;

- Augmentation du temps de freinage :

- Réduction de la distance de sécurité ;

- Difficulté à maintenir le véhicule dans la voie de circulation ;

- Difficulté à maintenir une vitesse adaptée ;

- Réduction du champs de vision ;

- Difficulté à s'insérer sans danger dans le flux de circulation ;

- Provocation de stress, de tension voire de frustration

- Moindre conscience de l'environnement.

Une source de distraction

«Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ?» Le smartphone est le seul dispositif qui cumule les quatre sources de distraction qui peuvent détourner l’attention d’un conducteur :

- La distraction visuelle : le conducteur quitte la route des yeux ;

- la distraction cognitive : le conducteur se concentre sur la conversation ou sur ce qu'il lit plutôt que sur la route et la conduite ;

- la distraction auditive : le conducteur n'est plus attentif aux bruits extérieurs qui peuvent le prévenir d'un éventuel danger ;

- la distraction physique : Le conducteur ne tient plus son volant à deux mains lorsqu'il compose un numéro, envoie un message ou tient son téléphone en main.

Attention !

Lire un message en conduisant multiplie le risque d’accident par 23 : il oblige le conducteur à détourner les yeux de la route pendant en moyenne 5 secondes.

Que dit le code de la route ?

L'utilisation d’un téléphone portable tenu en main est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 3 points du permis de conduire. Le fait de consulter ou manipuler son téléphone est également interdit et est passible des mêmes sanctions.

Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit. Cette infraction est sanctionnée d’une contravention de 5ème classe d’un montant de 1 500 euros au maximum et d’un retrait de 3 points du permis de conduire. L’appareil peut être saisi par les forces de l’ordre et définitivement confisqué après condamnation du contrevenant par le tribunal.

Comprendre le danger

Internet, textos, réseaux sociaux : avec le smartphone nous pouvons désormais rester connecté partout et tout le temps. Mais au volant, l’utilisation de ce téléphone intelligent représente un réel danger. Impossible en effet de regarder simultanément la route et l’écran de son smartphone.

Un bouleversement des comportements même au volant

En France, les derniers chiffres sur l’utilisation du smartphone montrent l’attachement, mais aussi la dépendance à cet objet d’hyper-connectivité : chaque Français envoie en moyenne 156 SMS par semaine (contre 19 en 2009). Pour 38% des conducteurs, regarder son smartphone lorsqu’il émet un son est un réflexe. Le pourcentage s’élève à 67% pour les moins de 35 ans.

Mais le smartphone a également bouleversé les comportements sur la route et son usage au volant se banalise : aujourd'hui près de 60% des Français utilisent leur smartphone en conduisant (contre 46% en 2016). Ce chiffre est encore plus important chez les moins de 35 ans.

Le syndrome FOMO : une nouvelle forme de dépendance

FOMO pour "Fear Of Missing Out", ou en français, la peur de rater quelque chose, est un besoin irrépressible d'être constamment en relation avec les autres, d'être au courant des dernières actualités, d'être joignables à tout moment.

Cette angoisse d'être coupé du monde rend les utilisateurs de smartphone quasiment incapables de résister au téléphone qui sonne ou qui vibre, à l'écran qui s'allume, au message qui s'affiche.

La fatigue

Quels sont les dangers sur la conduite, pour vous et pour les autres ? Trop d’accidents commencent par un bâillement, sur l’autoroute, un accident mortel sur trois est associé à la somnolence. Pourtant, les usagers de la route ont souvent du mal à évaluer ce risque et ses conséquences.

La fatigue au volant : quels sont les risques ?

Fatigue ou somnolence : quand faut-il faire une pause ?

Il faut bien distinguer fatigue et somnolence :

La fatigue, c’est la difficulté à rester concentré. Ses signes annonciateurs sont le picotement des yeux, le raidissement de la nuque, les douleurs de dos et le regard qui se fixe. Une solution : toutes les deux heures la pause s’impose !

La somnolence, c’est la difficulté à rester éveillé, avec le risque d’endormissement, quelle que soit la longueur du trajet. Elle se manifeste par des bâillements et des paupières lourdes. En outre, la somnolence entraîne des périodes de « micro-sommeils » (de 1 à 4 secondes) pouvant être extrêmement dangereuses pour la sécurité de tous. La pause alors ne suffit plus, la solution la plus efficace pour restaurer sa vigilance : s’arrêter dans un endroit sécurisé pour se reposer au moins un quart d’heure.

« Dès les premiers signes de somnolence, le conducteur doit s’arrêter parce que les risques d’avoir un accident dans la demi-heure qui suit sont multipliés par 3 ou 4. Ses réflexes sont altérés et plus il roule vite et plus les conséquences sont graves en cas d’accident », explique le professeur Damien Léger, président du Conseil scientifique de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV)

Le risque en chiffres

- 17 heures de veille active équivalent à 0,5g d’alcool dans le sang ;

- Le risque d’avoir un accident est 8 fois plus important lorsqu’on est somnolent ;

- On ne peut pas lutter contre la somnolence au volant !

- Sur l’autoroute, un accident mortel sur trois est associé à la somnolence

Dès les premiers signes de somnolence, les risques d’avoir un accident sont multipliés par 3 ou 4

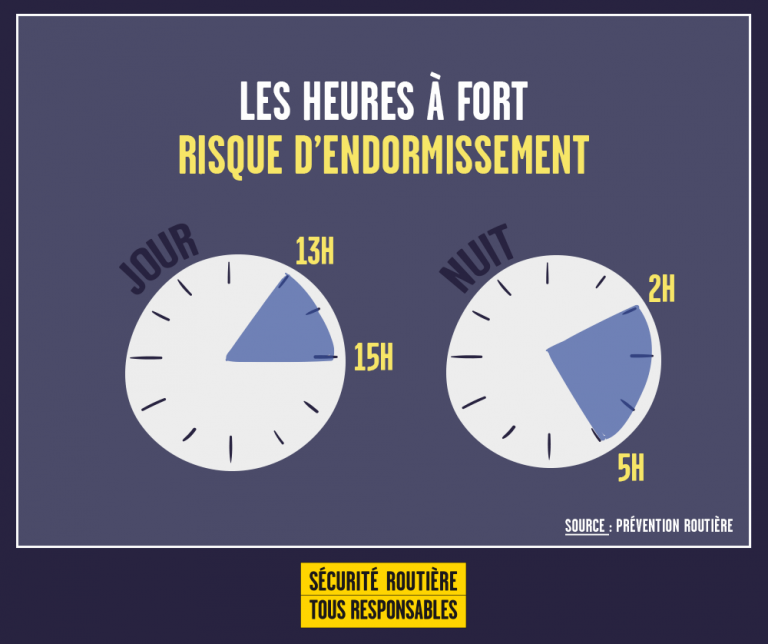

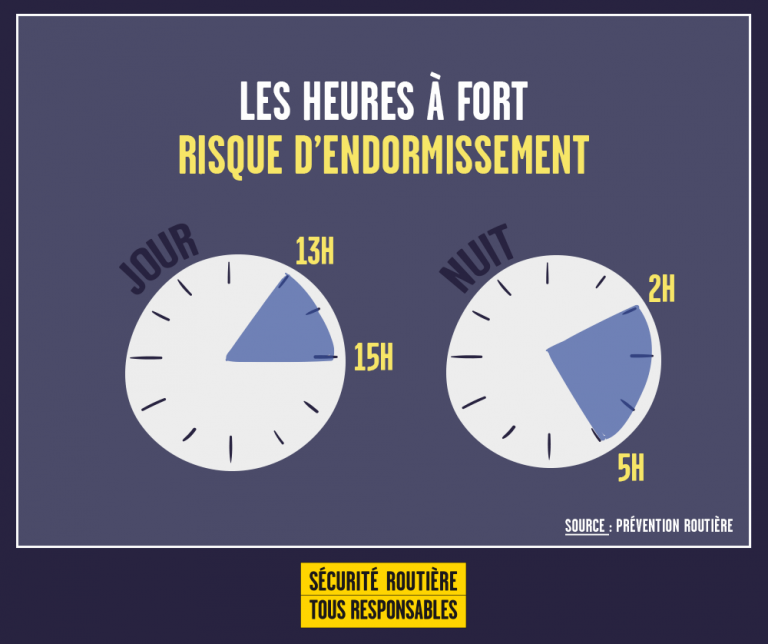

La nuit tue plus que le jour. Le risque d’avoir un accident mortel à la tombée du jour est d’ailleurs sept fois supérieure au risque diurne et un quart des accidents mortels de nuit se produisent entre 2 et 6 heures du matin. Fatigue, somnolence et alcool associés à une vitesse plus importante, du fait de la fluidité du trafic, sont souvent à l’origine de ces accidents.

Les principales causes

Certaines causes de la somnolence au volant sont directement liées à une dette de sommeil et aux mauvaises habitudes des automobilistes.

La dette de sommeil des usagers de la route tend à augmenter

« Le temps de sommeil des Français a tendance à se raccourcir. Plus d’un tiers se contentent de moins de 6 heures par nuit alors que les besoins de sommeil se situent davantage entre 7 à 8 heures, pour récupérer. L’augmentation du temps de transport quotidien, 1h20 en moyenne, contribue à accentuer cette dette chronique de sommeil qui nous rend plus somnolents dans la journée et en particulier dans les périodes monotones, comme au volant d’une voiture », explique le professeur Damien Léger, président du Conseil scientifique de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV). »

La dette chronique de sommeil [des Français] nous rend plus somnolents au volant

Conseils pour éviter les risques

Partir reposé

Avant de prendre la route des vacances ou d'effectuer un long trajet, il convient de dormir correctement de manière à ne pas constituer une dette de sommeil. Il est ainsi préférable de prendre la route après une nuit d'un sommeil réparateur et ne pas se lever à une heure inhabituelle. De même, il est déconseillé de partir après une journée de travail sans s’être reposé.

Faire des pauses

Faites une pause au moins toutes les 2 heures !

Les pratiques à bannir

- Conduire au-dessus des limitations de vitesse. Une vitesse excessive induit une fatigue supplémentaire, car la vitesse oblige le cerveau à traiter un plus grand nombre d’informations en un minimum de temps, la vision devant alors s’adapter en permanence.

- Prendre la route après avoir consommé des médicaments. En effet, la somnolence fait partie des effets secondaires de nombreux médicaments. En France, plus d’un tiers des médicaments commercialisés sont munis d’un pictogramme mentionnant leur dangerosité potentielle en matière de conduite.

À noter : Certaines personnes présentent une somnolence quotidienne qui devrait les conduire à consulter un médecin.

Les médicaments

La prise de médicament n’est pas un geste anodin. Conduire après avoir pris certains médicaments comporte des risques. En France, la part des accidents attribuables aux médicaments est certes inférieure à celles d’autres facteurs de risque (vitesse, alcool, drogues…), mais elle reste cependant significative et se situe entre 3 et 4%. Pour éviter tout danger, ayez les bons réflexes et demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Médicaments et conduite : quels sont les risques ?

Identifiez le pictogramme

Les boîtes des médicaments présentant un risque pour la conduite sont composés d’un pictogramme spécifique. Ils sont classés en trois catégories, selon le niveau de risque du médicament sur la conduite.

Le niveau 1

La prise du médicament ne remet généralement pas en cause la conduite de véhicules, mais nécessite que vous soyez informé avant de prendre le volant et que vous restiez vigilant quant à une manifestation éventuelle des effets signalés dans la notice.

Le niveau 2

La prise du médicament peut remettre en cause votre capacité à conduire. Il est nécessaire de demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Le niveau 3

La prise du médicament rend la conduite dangereuse. Avant de recommencer à conduire, demandez l’avis de votre médecin. S’il s’agit d’un médicament sans prescription médicale, demandez l’avis de votre pharmacien.

À noter

Plus de 11 millions de français consomment des benzodiazépines au moins une fois dans l’année. Or tous les dérivés des benzodiazépines interdisent la conduite des véhicules !

Conseils pour éviter la prise de risque

Consultez la notice avant la prise de votre médicament

La prise de médicament n’est pas un geste anodin. Ceux qui peuvent avoir des conséquences sur votre conduite sont identifiables dans les rubriques :

- Conducteurs et utilisateurs de machines

- Mise en garde et précaution d’emploi

- Effets indésirables

Respectez les recommandations et les prescriptions médicales

Ne modifiez pas ou n’arrêtez pas votre traitement sans l’avis d’un professionnel de santé.

N’oubliez pas de préciser à votre médecin votre mode de déplacement qui pourra ainsi vous aider à rechercher le médicament qui altère le moins possible votre conduite.

Il est indispensable de lui indiquer tous les médicaments que vous prenez afin qu’il puisse tenir compte des éventuelles interactions.

Connaître les signes d’alerte et ne pas les multiplier

Apprenez à repérer et à prévenir les effets de vos problèmes de santé ou les effets secondaires des médicaments sur votre conduite.

Ne prenez pas le volant ou arrêtez-vous si vous ressentez de la fatigue ou des effets secondaires tels que des engourdissements, des tremblements, des nausées, des vertiges, etc.

Reportez vos déplacements si vous ne vous sentez pas bien, ou choisissez un autre mode de déplacement.

La prise simultanée de médicaments avec de l’alcool et/ou des drogues, en particulier le cannabis, multiplie les risques d’accidents.

Tester son aptitude

Si vous n’êtes plus en capacité de conduire votre véhicule, des solutions existent.

Vous pouvez notamment vous faire aider dans votre conduite ou changer de mode de déplacements. Parlez-en à votre médecin et à votre entourage.

L'alcool

Chaque année en France, près de 30% des accidents mortels sont dus à une prise excessive d'alcool. Ces décès pourraient être évités si tous les conducteurs respectaient strictement la limitation légale de l'alcoolémie au volant.

Conduite sous l’emprise de l’alcool, quels sont les risques ?

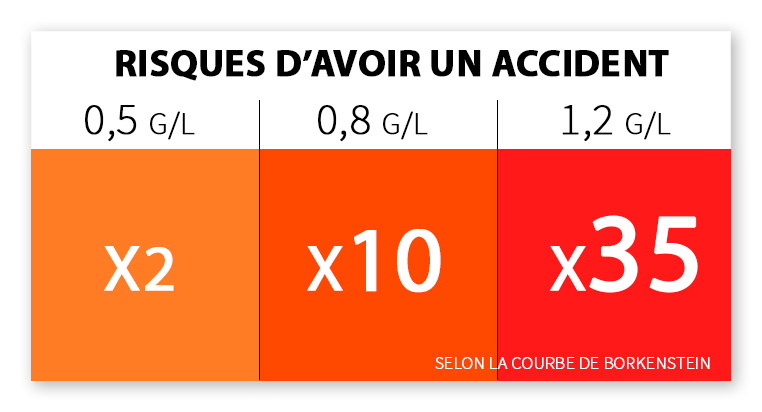

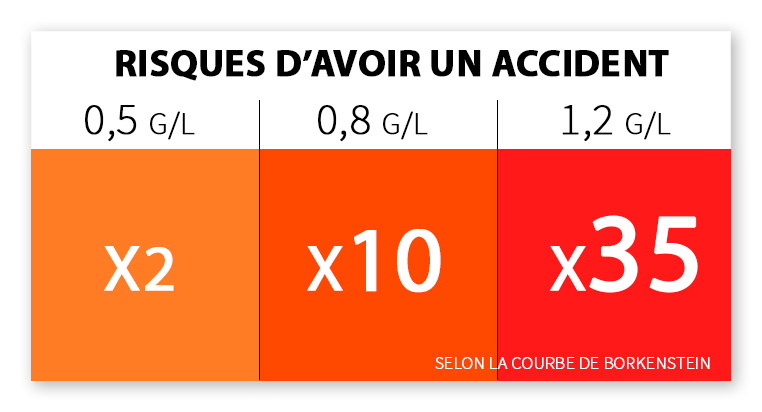

L’alcool est l’une des premières causes de mortalité sur la route :

- L'alcool est responsable de 30% de la mortalité routière ;

- Le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 17,8 chez les conducteurs alcoolisés ;

- Les accidents impliquant de l'alcool sont plus graves que les autres : le nombre de personnes tuées pour 100 blessés hospitalisés est de 23 pour les accidents avec alcool contre 10 pour les accidents sans alcool.

Même à petite dose, l’alcool agit directement sur le cerveau. Raison de plus pour ne pas ignorer ses effets.

A partir de 0,5 g/l les risques sont réels :

- le champ visuel est rétréci ;

- la perception du relief, de la profondeur et des distances est modifiée ;

- la sensibilité à l'éblouissement est plus importante ;

- la vigilance et la résistance à la fatigue diminuent ;

- la coordination des mouvements est perturbée ;

- l'effet désinhibant de l'alcool amène le conducteur à sous-évaluer les risques et à surestimer ses capacités.

Que dit le code de la route ?

les sanctions :

- À partir de 0,2 g/l dans le sang (ou 0,1 mg/l dans l’air expiré) : la conduite est interdite pour deux catégories d’usagers : les conducteurs novices en permis probatoire et les conducteurs de véhicules de transport en commun.

- À partir de 0,5 g/l dans le sang (ou 0,25 mg/l dans l’air expiré) : la conduite est interdite pour tous les autres conducteurs.

Conduire sous l’emprise d’un état alcoolique est lourdement sanctionné :

- Entre 0,2 g/l et 0,8 g/l dans le sang (soit entre 0,1 mg/l et 0,4 mg/l dans l’air expiré) pour les conducteurs en permis probatoire ou de transport en commun : l’infraction est une contravention, sanctionnée par une amende de 135 €, un retrait de 6 points et une suspension du permis pendant 3 ans maximum.

- Entre 0,5 g/l et 0,8 g/l (soit entre 0,25 mg/l et 0,4 mg/ dans l’air expiré) pour les conducteurs ni novices ni de transport en commun : l’infraction est une contravention, sanctionnée par une amende de 135 €, un retrait de 6 points et une suspension du permis pendant 3 ans maximum.

- À partir de 0,8 g/l dans le sang (ou 0,4 mg/l air expiré) : l’infraction devient un délit (tribunal correctionnel), sanctionné par un retrait de 6 points, une amende jusqu’à 4 500 €, 2 ans de prison, une suspension voire une annulation du permis de conduire, un stage de sensibilisation à la sécurité routière (aux frais de l’infractionniste) et un éthylotest anti-démarrage dans le véhicule.

- Le refus de se soumettre au dépistage du taux d’alcoolémie est aussi un délit, sanctionné comme une alcoolémie supérieure à 0,8 g/l dans le sang.

- En cas de récidive : retrait de 6 points, amende jusqu’à 9 000 €, immobilisation du véhicule, suspension voire annulation du permis pendant 3 ans au maximum, 2 ans de prison, stage de sensibilisation à la sécurité routière (aux frais de l’infractionniste).

Enfin, un conducteur en alcoolémie positive et impliqué dans un accident peut se voir limiter, voire exclure de son droit à indemnité. Le montant de sa cotisation assurance majorée, voire son assurance résiliée.

La limite du taux d’alcool est fixé à 0,2 g/l pour tous les permis probatoires.

La limite du taux d’alcool est fixé à 0,2 g/l pour tous les permis probatoires.

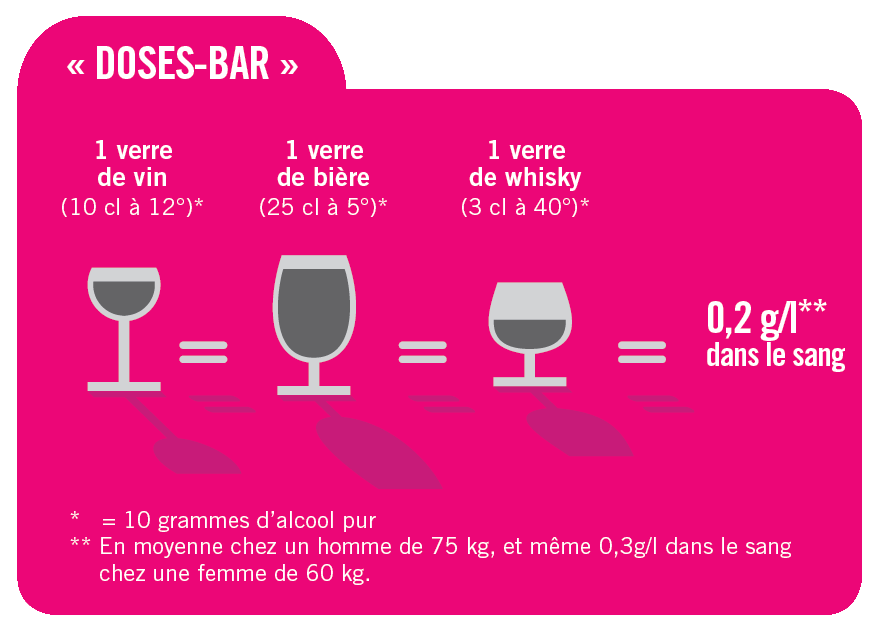

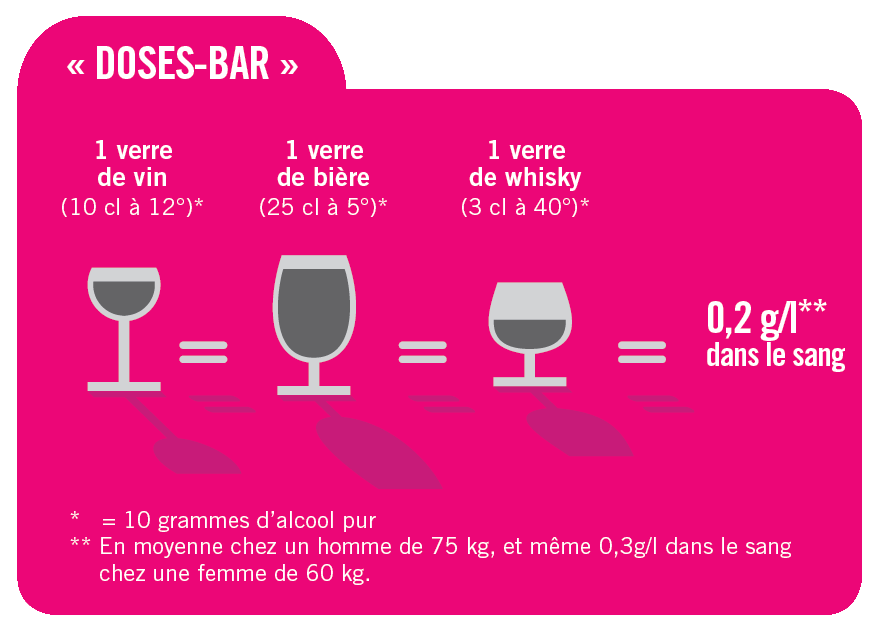

Les doses d’alcool

On appelle « dose d’alcool », une boisson qui contient environ 10 grammes d’alcool. Pour exemple, on trouve une « dose d’alcool » dans :

- 25 cl de bière à 5°

- 10 cl de vin à 12°

3 cl d’alcool distillé à 40°

Chaque verre consommé fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à 0,25 g en moyenne. La même quantité d’alcool n’a pas les mêmes effets chez tout le monde. Le taux d’alcool est influencé par de nombreux facteurs :

D’autres facteurs augmentent les effets de l’alcool : prise de certains médicaments ou de drogue, stress, fatigue…

Combien de temps pour l'élimination de l’alcool selon le sexe ?

Le taux d’alcool dans le sang est maximum après 30 minutes si vous êtes à jeun et 60 minutes si vous ne l'êtes pas.

Au-delà de 40 g d'alcool consommé, soit quatre verres, le pic est atteint après 2 heures.

Là encore, la vitesse d'élimination de l’alcool dans l’organisme est fonction du sexe :

- Femme : entre 0,085 g/l et 0,10 g/l par heure

- Homme : entre 0,10 g/l et 0,15 g/l par heure

Conseils pour éviter la prise de risques

Organiser son retour de soirée

Vous allez faire la fête ce soir et vous avez prévu de boire de l’alcool ? Organisez-vous pour que votre nuit ne se termine pas tragiquement. Avant de partir, demandez-vous comment vous allez rentrer et, si vous ne pouvez pas rester dormir chez un ami, pensez à désigner Sam, votre capitaine de soirée.

Qui est Sam ? Sam : celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas !

- Sam, c’est celui qui décide de ne pas boire d’alcool avant de sortir et pendant la soirée. Il sait qu’il doit ramener les autres après la fête ;

- Être Sam, c’est faire un choix, s’assurer que tous ses amis rentrent chez eux sains et saufs ;

- Sam, ce n’est jamais le même. Avec le reste de la bande, désignez un nouveau capitaine de soirée.

Désigner un conducteur qui ne boit pas reste l’une des meilleures solutions pour être certains de rentrer en toute sécurité. Élisez votre Sam avant de sortir !

Souffler avant de reprendre le volant

Si vous avez consommé de l’alcool mais que vous aviez prévu de reprendre le volant, mesurez votre taux d’alcoolémie avec un éthylotest : soufflez, vous saurez.

Si vous dépassez la limite autorisée, fixée à 0,5 g/l ou 0,2 g/l si vous êtes détenteur d’un permis probatoire, attendez sur place que votre taux se réduise. Avant de partir, testez-vous encore.

A noter : n’utilisez que les éthylotests portant la mention « NF ». Vérifiez la date de validité et lisez attentivement la notice avant utilisation.

Si vous êtes au-dessus de la limite, sollicitez des amis qui n’ont pas bu pour vous raccompagner, utilisez les transports en commun ou prenez un taxi.

Retenir un ami qui a bu

Même si vous savez comment rentrer en toute sécurité, n’oubliez pas de rester vigilant et attentif aux autres :

- ne laissez pas un ami qui a bu reprendre le volant ;

- refusez de monter dans un véhicule dont le conducteur n’est pas en état de conduire.

D’autres mélanges dangereux pour la conduite : cannabis, médicaments

Les effets néfastes pour la conduite de l’alcool peuvent être aggravés par certains médicaments, notamment les tranquillisants.

Les drogues

Les effets négatifs de la consommation de cannabis sur la conduite d'un véhicule sont encore méconnus voire ignorés. En 2017 en France, il est estimé que 778 personnes ont été tuées sur les routes dans un accident avec stupéfiants (soit 23% de la mortalité routière).

Drogue au volant : quels sont les risques ?

Le risque de perdre vos réflexes au volant

Prendre des stupéfiants a des conséquences sur votre conduite :

- Le cannabis entraîne une baisse de la vigilance, une mauvaise coordination, un allongement du temps de réaction et une diminution des facultés visuelles et auditives.

- L’ecstasy crée un état d’éveil et d’excitation qui masque la fatigue, elle donne un sentiment d’assurance, de contrôle de soi et provoque un comportement irrationnel au volant.

- La cocaïne entraîne une conduite agressive qui s’associe à des erreurs d’attention ou de jugement et peut provoquer la perte de contrôle du véhicule.

- Les opiacés (opium, morphine…) provoque une perte d’attention, des réflexes et de la conscience du danger et des obstacles.

- Le LSD, les champignons psilocybes, la mescaline font partie des drogues hallucinogènes. Leur consommation induit des troubles de la perception, des illusions délirantes, une confusion ou de l’angoisse allant parfois jusqu’à la crise de panique.

Le risque de vous tuer, ou de tuer quelqu’un

En 2017, 23 % des personnes décédées sur les routes ont été tuées dans un accident impliquant un conducteur sous l’emprise de stupéfiants.

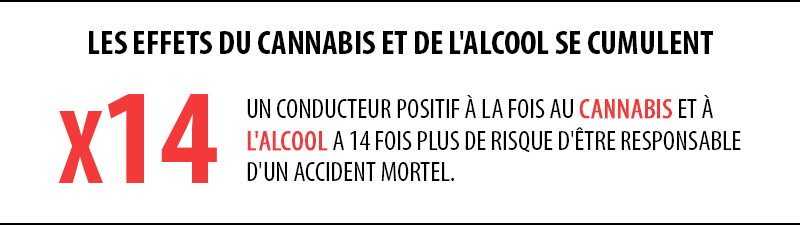

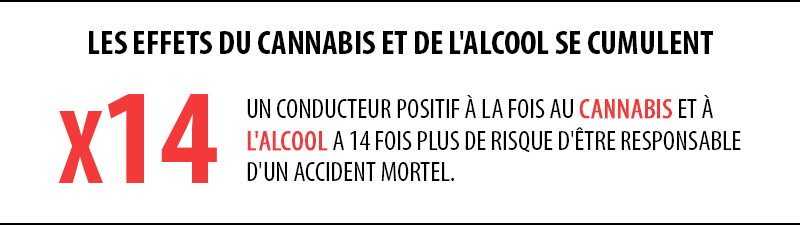

La conduite sous l’emprise du cannabis double le risque d’être responsable d’un accident mortel.

La moitié des conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants a également un taux d’alcool illégal.

"Le cocktail cannabis/alcool multiplie par 29 le risque de causer un accident mortel"

Les conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants dans les accidents mortels sont à 93 % des hommes et représentent 28 % des 18-24 ans et 37 % des 25-34 ans.

Le cocktail drogues/alcool multiplie par 29 le risque d’avoir un accident mortel. En cause : le cumul des effets des sentiments de puissance et désinhibition, conjugués à l’amoindrissement des réflexes

Le risque d’être contrôlé positif

La police et la gendarmerie disposent d’un test salivaire qui a la capacité de détecter les différents types de drogues en quelques minutes. Ce dépistage peut être effectué même lorsque votre véhicule est à l’arrêt, moteur coupé. Le dépistage est obligatoire en cas d’accident mortel. Ce test indique le type de drogue prise : le cannabis, la cocaïne, les opiacés, l’ecstasy et les amphétamines.

En cas de test positif, jusqu’à présent, le conducteur était transporté auprès d’un médecin pour un prélèvement sanguin. L’analyse en laboratoire de ce prélèvement permet de caractériser et confirmer l'infraction.

En 2017, avec la généralisation du prélèvement salivaire de confirmation, les forces de l’ordre n’auront plus à se déplacer en milieu hospitalier pour qu’un médecin effectue une analyse sanguine. Le temps gagné par les forces de l’ordre avec cette généralisation du prélèvement salivaire permettra ainsi de multiplier les contrôles et de mieux lutter contre l’insécurité routière.

Le dépistage peut être effectué en toute occasion, même lorsque le véhicule est à l’arrêt, moteur coupé. Tous les usagers de la route sont concernés, y compris les cyclistes et les personnes qui accompagnent un élève conducteur. En fonction des drogues et des modes d’usages employés, le conducteur peut-être contrôlé positif plusieurs heures après la prise de stupéfiants (même jusqu’à plusieurs jours, par exemple en présence d’amphétamines).

Tout refus de se soumettre au test est équivalent à un test positif.

Le risque d’une peine très lourde

Ce délit donne lieu à la perte de six points du permis de conduire.

Les sanctions sont aggravées lorsque cette infraction est couplée avec l’alcoolémie : les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

Attention, le tribunal peut en outre décider de vous infliger une suspension du permis de conduire pour une durée pouvant atteindre 3 ans voire l’annulation du permis de conduire avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant 3 ans au plus.

Le risque de vous retrouver à payer une facture élevée

En cas d’accident après consommation d’un produit stupéfiant, les réparations de votre véhicule ne sont pas prises en charge par l’assurance, vous perdez le bénéfice des garanties complémentaires souscrites auprès de celle-ci qui peut également résilier le contrat.

Les personnes blessées lors de l’accident peuvent demander en justice des dommages et intérêts très importants.

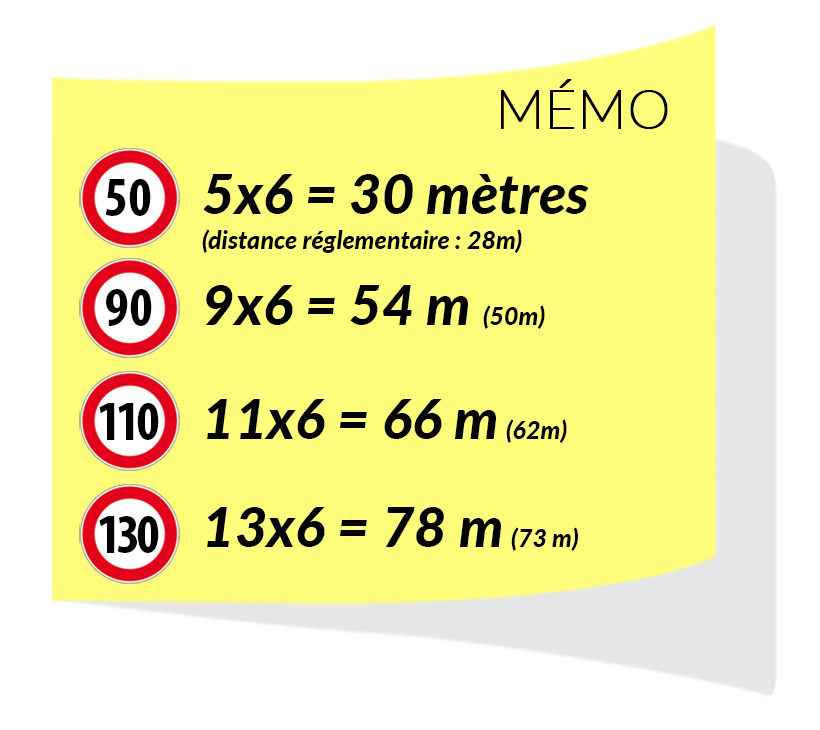

Prenez un point de repère visuel sur le bord de la route, comme un arbre ou un panneau de signalisation. Une fois que le véhicule qui vous précède est passé à sa hauteur, comptez 2 secondes. Si votre véhicule passe ce repère avant ce délai, vous êtes trop près. Sur autoroute à 130 km/h, cela correspond à deux bandes blanches latérales du côté droit.

Prenez un point de repère visuel sur le bord de la route, comme un arbre ou un panneau de signalisation. Une fois que le véhicule qui vous précède est passé à sa hauteur, comptez 2 secondes. Si votre véhicule passe ce repère avant ce délai, vous êtes trop près. Sur autoroute à 130 km/h, cela correspond à deux bandes blanches latérales du côté droit.